【ブックレビュー】微生物と脳の関係をひもとく『心を操る寄生生物 感情から文化・社会まで』

今回ご紹介するのは、キャスリン・マコーリフ著『心を操る寄生生物 感情から文化・社会まで』(西田美穂子訳・インターシフト刊)。サイエンスライターである著者が、腸内細菌を含む寄生生物にまつわる報告や論文を物した当の本人へのインタビューのみならず、その分野の研究者たちにまで裏付け取材を行った証言集となっている。めくるめくホラーショーが展開される一方、科学者がこの驚異に惹かれ、さまざまな苦難を乗り越えて研究を続けていく人間ドラマがインタビューを通じて紐解かれていくのも、この本の見どころだ。

自分の意思か、寄生生物のマニピュレートか?

苦しみもがく人間の胸を突き破って、姿を現すエイリアン。映画を見たことがない人でも知っているワンシーンだ。そうした偉大なる創作も、偉大なる自然からヒントを得て作品として結実したものは実に多い。狂犬病は吸血鬼のイメージを生んだだろうし、虫などの観察で「『ゾンビ』状態」などと記述されることもある。

普段泳がないカマキリやコオロギが夜な夜な水場に飛び込んでは死んでいき、そこからハリガネムシが這い出してくる。昆虫ならばまだ他人事だが、スーダンのみに生息する寄生虫「ギニア虫」は、生殖のために宿主の人間を水辺へと走らせる。宿主の意識ははっきりしているのだが、不快さを解消しようと、あたかも自らの自由意志でやっているかのように、虫に誘導される。

風邪に対するくしゃみや咳という反応も、人間は異物を外に出す防衛反応と思っているが、もし、病原体が更なる拡散のために我々の行動を操っているのだとしたら……。

寄生生物は思ったよりもポピュラーに、何らかの方法で、自らの生存戦略として宿主を操る、そう、「操作(マニピュレート)」するのだ。そして、操られる対象に人間が含まれているということも、だんだんと明らかになっている。

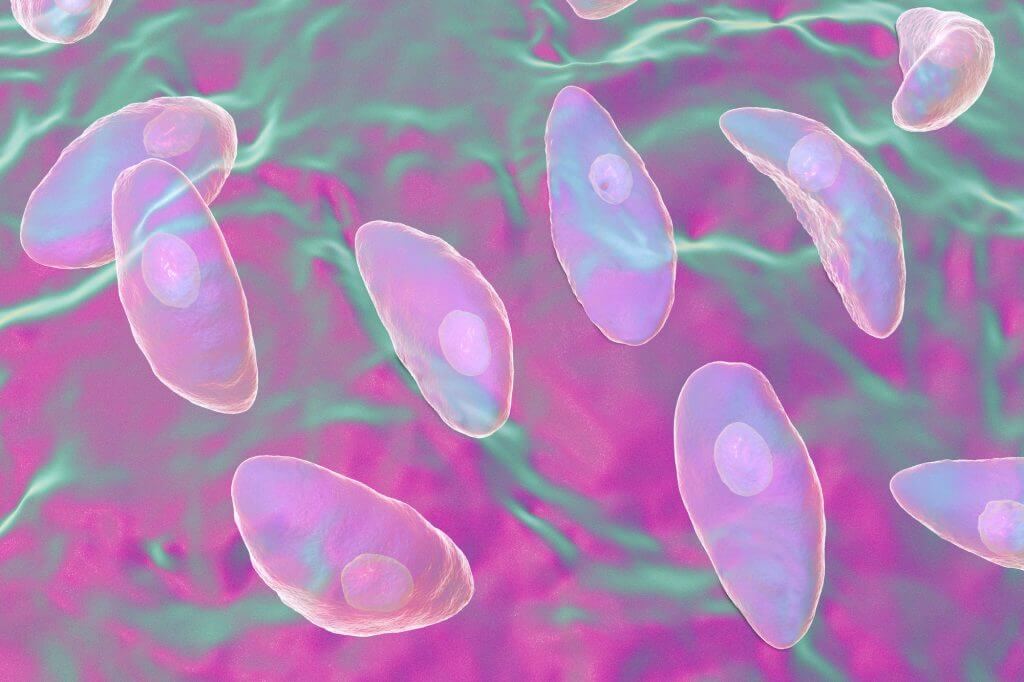

精神に干渉するトキソプラズマ原虫

この本が生まれたのは、著者キャスリンがネットで次のような話を見かけたのがきっかけだった。

「ネズミの脳に寄生する単細胞の原生生物『トキソプラズマ原虫』は、ネズミの恐怖心を消すだけでなく、ネコの匂いを好きにさせることによってネコの前に身を投げ出させる。そうして、自分たちがネコの消化管のなかに到達することで繁殖し、フンとともに外に出て行く」

恐ろしいことに、トキソプラズマは、ネコのフンを介して人間の脳にも到達するという。野菜の洗い方が足りない、土をいじった後の手洗いが不十分、加熱が足りない肉を食べる、汚染された水を飲む、といった経路で、地域差はあるものの世界人口の30%がトキソプラズマに感染している(予防方法はあるので、ネコ好きの方はぜひこの本のご一読を)。

チェコのプラハにあるカレル大学のヤロスラフ・フレグル氏がトキソプラズマの研究を始めたきっかけは、自身も感染者であったことだった。

フレグル氏が実際に感染者を調べてみると、男性は規則を破る傾向があり猜疑心が強くなる一方、女性は規則を守り人と打ち解けやすくなると、性別によって人格分析の結果は正反対だった。ただ、男女問わず、画面に四角が出たらボタンを押すというテストで反応が悪かった。調べてみると、感染者が交通事故に遭う確率は、非感染者の2.7倍であったとのこと。

近年は、トキソプラズマ感染と統合失調症発症との関わりも注目されている。検証が必要な研究ではあるが、この生物が全くの無害であると油断するべきではないことくらいは確実に言えそうだ。

なお、この章では、トキソプラズマに取り組む、ある若き研究者も登場する。彼の前歴は自由意志の問題に関心を持つ哲学徒であったが、その問題を撹乱するトキソプラズマを知り、生物学者に転身した。彼はスタンフォード・ロースクールでの非公式会議に招かれた。問題はもちろん、「寄生生物を身に入れてしまった人間は、果たして法的責任を負えるのか」。潜伏感染で病気に罹りやすくなるなら持病として扱わなければならないかもしれないし、事故に遭う確率が高いなら保険料率も見直す必要が出てくる。トキソプラズマの人体への影響が立証されれば、社会にも確実に影響を及ぼすのだ。

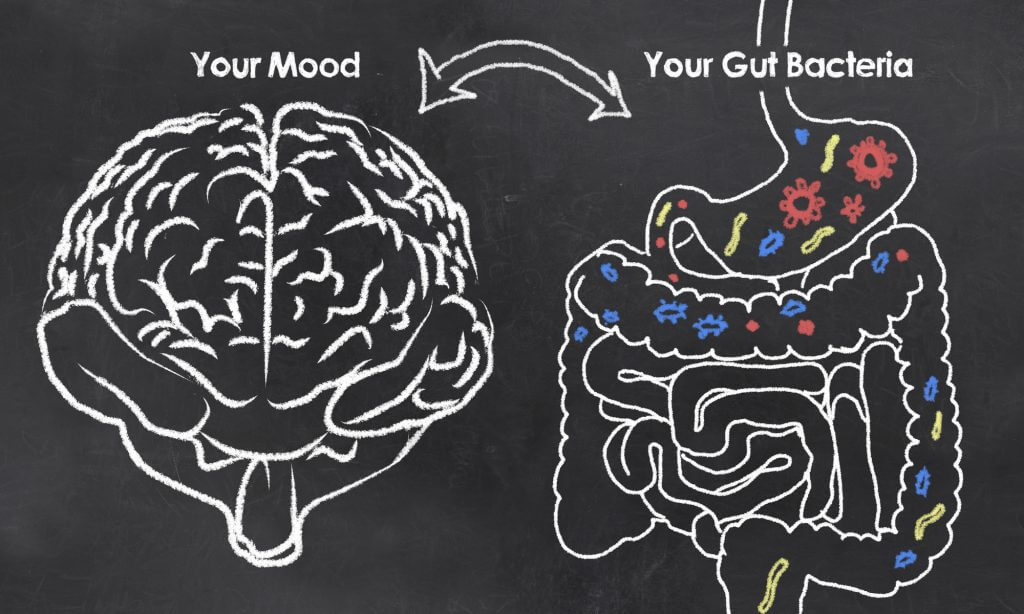

腸内細菌も脳を操るのか

ここまで、我々が必ずしも身に宿しているわけでもない「寄生」生物ばかり見てきたが、著者は腸内細菌のことをどう説明しているか。

人間ひとりひとりに棲みついたウィルス、細菌、菌類、原生動物その他の合計は約100兆個と、人体を構成する細胞数より一桁多く、それら起源の遺伝物質の総量は人間のそれと比べると約150倍。

腸内だけでなく、脇、耳たぶ、喉、足指の間などにもいる全ての微生物の集合体(マイクロバイオーム)を、人間と組んで「超個体」を形成する要素と捉えるなら、遺伝物質のほとんどはヒトのものではない。こういった視点で見ると、「自分」という主体的なモノを前提とした、「寄生」という言葉の存立自体があやふやになってくる。

こうした微生物の組み合わせは、人同士で同じものはなく、あたかも指紋のようだ。マイクロバイオームを構成する細菌は、同じ種であっても、助っ人になるか、単なる居候になるか、あるいは敵として牙をむくか、刻々とその役割を変わっていく。

腸内細菌は、ヒトの消化を助け、ビタミンなどを作る。同時に、今までの寄生生物もそうだったように、感情に影響を与える神経伝達物質やホルモンを生産する。それらは脳の満腹中枢を刺激し、食欲までも左右する。マイクロバイオームの組成の異常は、胃腸障害だけでなく自閉症スペクトラム障害(ASD)にまで関わる。

腸内細菌の組成が人格にまで影響を与える可能性は、マウスの実験でも確かめられている。社交的な系統と、非社交的な系統の無菌マウスをそれぞれ作り、もう片方の系統の腸内細菌を移植すると、性格が入れ替わった。別の実験では、腸内細菌の改善のためにプロバイオティクス細菌を与えたマウスとそうでないマウスで比べると、与えたマウスの方が上手に学習し、ストレスにも強かった。こうしたトピックについては研究の真っ最中であるが、プロバイオティクス研究の一部は人間の生活向上にも試され、同様の成果を挙げつつある。

マイクロバイオームの組成はまるで指紋のようだとあったが、一人一人の脳構造は、その人の腸で最も優勢な微生物と関係しているようだ。特に、腸内細菌の影響は、脳の報酬中枢に顕著なのだという。例えば、頭部のMRIスキャンを見れば、その人の体内の微生物の「庭」を予測できるのだとも。

進化から読み解く脳と腸の関係

なぜ、腸内細菌は、ここまで我々の行動にまで影響を及ぼすようになったのか。

人間の腸に張り巡らされている長大で複雑な神経線維は「第二の脳」とも呼ばれている。しかし、原始的な生物では、脳と腸のどちらが第一か第二なのか序列がわからないというのが最近の意見だ。

腸内細菌を最初に取り入れた生物のひとつはミミズだそうだ。ミミズの基本的な構造は、1本の消化管と、消化を調整する神経線維である。未だ「脳」とは呼べない、頭部にある2個の小さな細胞の塊が、消化管からの「食え、食え」という突き上げに従うことで初めて、ミミズの消化管内の細菌にエサが行き渡る。脳は、腸神経網の出先機関として発達したという説さえあるのだ。

ミミズのような基本構造が発展、複雑化してきたと考えると、腸内細菌が脳に強い影響をおよぼすという話も納得できる。研究途上のことで、仮説に過ぎない。しかし、寄生生物がいかに宿主を操作してきたか、本書で見せつけられるので、それくらいはできそうな気がする。

この仮説につながる、気になる記述を、ティム・スペクター著『ダイエットの科学 「これを食べれば健康になる」のウソを暴く』(熊谷玲美訳・白揚社刊)に見つけた。

脂肪や砂糖を多く含む加工食品が身体に悪いのはわかっているのに、なぜ食べ続けるのか。腸内細菌の各派閥は、それぞれの縄張りを守りたいし、食べ物の好みもある。ある派閥はジャンクフードをもっとくれと、シグナルを宿主に送りつけているのかもしれない。「実際のところ、高度な進化と専門化を遂げた腸内細菌にとって、それは朝飯前のはずだ」なんて書いている。

『ダイエットの科学』は改めてたっぷりご紹介するとして、超個体だ、自由意志がゆらぐ、などと言われ続けると、ダイエットへの意志なんてはかなきもので、失敗しても「汝ら罪なし」と自分で自分を許したくなる。もしダイエットを貫徹しようとすれば、ちっぽけな脳、自分の意志だけではだめで、「私という超個体」を巻き込んでいかなければ難しそうだ。

主体や人間主義といった、今まで当然だと思っていたことが足元から崩れていく。これが一番のホラーであるのかもしれないのだった。